Vor 150 Jahren wurde im „Bote(n) des evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung“ der Blick auf die Glaubensgeschwister in Österreich gerichtet. In der Oktober-Ausgabe im Jahr 1875 heißt es:

„Die evangelische Kirche Österreichs, diese Märtyrerkirche, so recht eigentlich die Mutter des Gustav-Adolf-Vereins (denn die amtliche Beschäftigung mit der traurigen Lage der lutherischen Gemeinde Fleißen in Böhmen gab unserem unvergeßlichen Großmann im Jahr 1832 den grundlegenden Gedanken in die Seele), zugleich aber auch das große Schmerzenskind des Vereins … geht einem großen Gedenktag entgegen. Am 30. Juni 1881 sind es hundert Jahre, seitdem Kaiser Joseph II. das Toleranzedikt erlassen hat. Am 13. Oktober 1781 trat es für die österreichischen Lande, einige Tage später für Ungarn in Kraft. Der 13. Oktober ward dadurch der Aufertsehungstag der evangelischen Kirche Österreichs … Durch das josephinische Toleranzedikt brach zwar für die Evangelischen das Jahrhundert der Duldung an, aber die Freiheit der evangelischen Kirceh Österreichs war doch eine sehr beschränkte, sie blieb eine vielfach gebundene Kirche. Das Edikt gestattete den Protestanten allerdings die Ausübung ihres Kultus, gestattete die Erbauung von Bethäusern, sowie die Berufung von Predigern und Lehrern. Aber die Bethäuser durften weder Türme, noch Glocken, ja nicht einmal einen Eingang von der Straße haben. Die Kirchenmatrikel hatten die katholischen Priester zu führen, und an sie waren Stolgebühren zu entrichten. In den Mischehen mussten die Knaben der Confession des Vaters, die Mädchen der Confession der Mutter folgen. Die Protestanten führten den Namen „Akatholiken“ und waren fortwährend vielfachen Nergeleien und Beschränkungen ausgesetzt. Sie waren geduldet, aber die Gleichberechtigung mangelte. Aus Ganden nur gestattete Kaiser Franz II. im Jahre 1817 die Feier des Reformationsjubiläums. Die Gegenreformation hatte den Evangelischen so viele Kirchen entrissen, aber von Beiträgen des Stattes zu ihren kirchlichen- und Schulbedüfrnissen war keine Rede. Erst was unter Kaiser Franz Jospeh geschah, vollendete Josephs II. Werk. Im Jahre 1848 wurde die Religionsfreiheit als Prinzip ausgesprochen, aber gewährleistet wurde die Gleichberechtigung erst durch das Patent vom 8. April 1861 und durch Gesetze vom 25. mai 1868.“

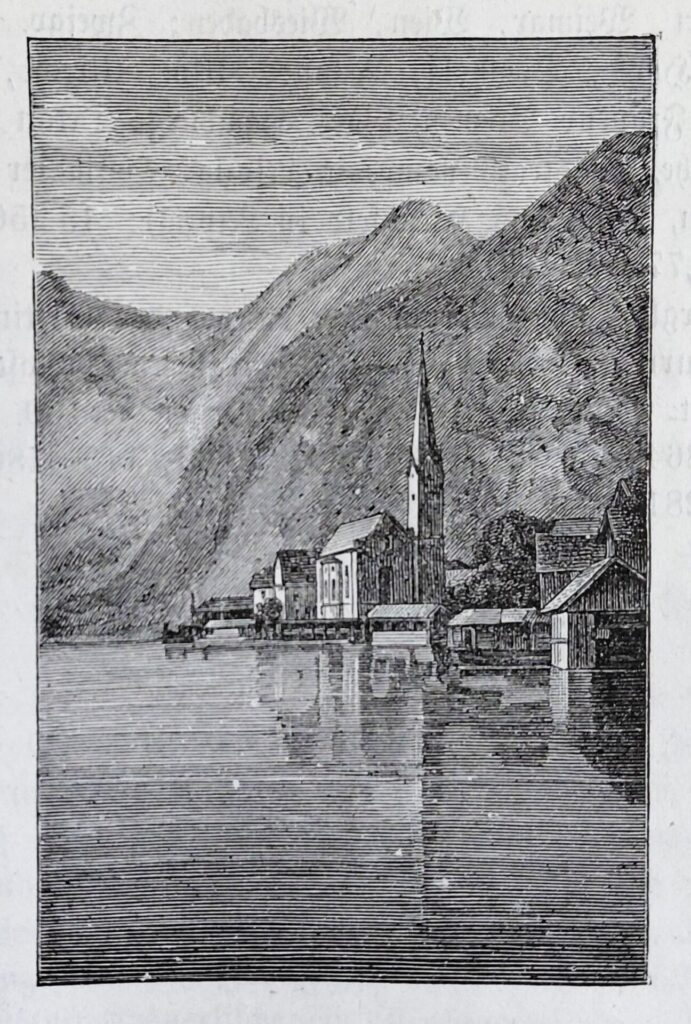

Oberösterreich (Foto: GAW)

Weiter wird berichtet, dass diese rechtlichen Voruassetzung für die Entwicklung der Evangelischen wichtig war. Nur – die Gemeinden waren arm und die materielle Not war groß. Die Schulfrage war bedückend. Die Besoldung der Geistlichen war sehr geringund der Pensionsfonds nicht ausreichend.

Weiter heißt es im Text: „Nun hat der Gustav-Adolf-Verein allerdings, wie die eingänglich genannten Zahlen beweisen, Bedeutendes für die evangelischen Gemeinden Österreichs getan; er hat mehr als 100 Kirchen und Bethäuser miterbauen helfen; er hat eine Anzahl Pfarreien besser dotiert (und vieles mehr).“

Dr. Karl Zimmermann plädierte dafür, dass ein Fonds aufgelegt werden sollte, um die Zukunft der Evangelischen Kirche Österreichs abzusichern. Auf der 29. Hauptversammlung in Potsdam wurde darüber beraten.

Kommentare