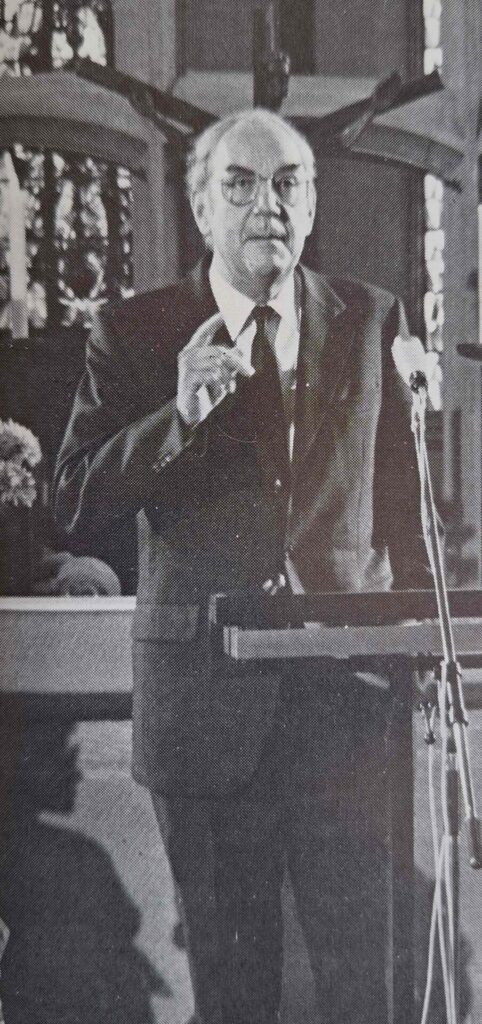

Nach dem 2. Weltkrieg veränderte sich die Arbeitsweise des GAW. Professor Klaus Scholder beschrieb dies in seinem Festvortrag zum 150-jährigen Jubiläum des GAW folgendermassen:

„Die Umwandlung des freien Vereins in ein kirchliches Werk hatte zunächst vor allem politische Gründe. Um in den von den Siegermächten garantierten Schutz kirchlicher Einrichtungen zu kommen, baten die Überlebenden des Centralvorstandes 1945 den neu gebildeten Rat der Evangelischen Kirche um eine enstprechende Erklärung. Schon am 31. Januar 1946 bestätigte der Rat dem Verein, „dass er sein Werk der Betreuung der Evangelischen in der Diaspora seit einem Jahrhundert in engster Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche“ geführt habe, und erklärte sein Einverständnis, dass die Arbeit künftig „unter der Bezeichnung Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland“ fortgeführt werde.

Aber was so scheinbar durch die äußeren Umstände erzwungen wurde, war doch nur eine Konsequenz des bisherigen Weges. Der Gustav-Adolf-Verein hatte zu einer Zeit, als an eine evangelische Kirche in Deutschland noch nicht zu denken war, dieser Kirche mit der Fackel voranleuchten wollen. Nun es diese Kirche gab, war es nur folgerichtig, dass er sich als ihr Werk verstand.

Dies ist für die Grundlage der Arbeit nicht ohne Folgen geblieben. Denn obwohl rechtlich nach wie vor selbständig, hat dieses veränderte verhältnis zur Kirche auch die Formen des alten Vereins tiefgreifend verändert. Existierten früher die Haupt- und Zweigvereine weithin selbständig neben der krichlichen Organisation, so entspricht heute die Gliederung des Werkes weitgehend der Gliederung der Kirche. Nicht Einzelmitglieder sind es heute, die das Werk tragen, sondern korporative Mitglieder, Kirchengemeinden und Kirchenbezirke also, die durch Vertrauensleute – in der ganz überwiegenden zahl Pfarrer und Dekane – vertreten werden. Nur die Frauenarbeit macht hier eine Ausnahme.

Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist es zweifellos, dass das GAW auf diese Weise tasächlich ein Werk der Kirche ist. Ein Nachteil jedoch ist es, dass die Arbeit dadurch anonymer geworden ist. Was früher das Leben in den Haupt- und Zweigvereinen ausmachte, die persönliche Beteiligung der Mitglieder an den Schicksalen der Gemeinden in der Diaspora, ob in Galizien oder in Kairo, im fernen Brasilien oder im nahen Rheinland, das ist ein Stück weit verlorengegangen. Es schiene mir des Nachdenkens wert, ob man hier nicht etwas ändern könnte.

Der württembergische Prälat Wilfried Lempp, ein alter Gustav-Adolf-Mann, versuchte 1949 unter der Frage „Warum treiben wir Gustav-Adolf-Arbeit?“ in vier Sätzen Kontinuität und Neubeginn zu begründen. Dabei fand er in der dritten These eine Antwort, die mir für das ganze Werk noch immer von grundlegender und unveränderter Bedeutung zu sein scheint. „Wir treiben Gustav-Adolf-Arbeit“, so sagte er damals, „weil die Diaspora der Ort ist, wo die Kirche vornehmlich ihre Zeugenaufgabe zu bestätigen hat … Diaspoar ist nicht nur sinnlose Zerstreuung, sondern gottgewollte Aussaat.““

(aus: Klaus Scholder, „Das Gustav-Adolf-Werk und die evangelische Kirche. Festvortrag zum 150 jährigen Jubiläum“, Kassel 1983)

Kommentare