„Bewährte Hoffnung“, Erlangen 1984)

Am 8. Mai 2025 jährte sich zum 350. Mal die Ankunft von 40 ungarischen reformierten und lutherischen Pfarrer in Neapel. 1675 wurden sie zum Sklavendienst auf Galeeren verurteilt. Eine ungarische Pilgergruppe gedachte in diesem Mai bei einer Reise nach Neapel an die Glaubenstreue der Pfarrer und erinnerte an ihr Schicksal, das zudem ein Zeichen der Verfolgung des Protestantismus in der Habsburger Donaumonarchie ist.

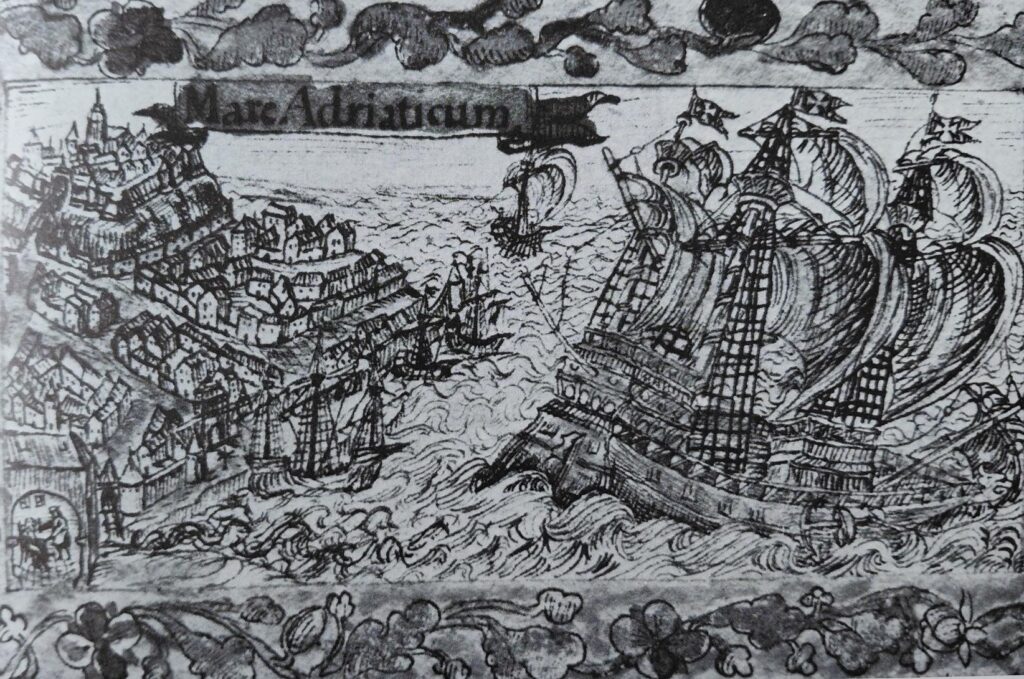

Die Vorgeschichte dieser Tragödie ist eng mit den politischen und religiösen Spannungen des 17. Jahrhunderts verknüpft. Obwohl der Wiener Frieden (1606) und der Linzer Frieden (1645) den ungarischen Protestanten Religionsfreiheit garantierten, verfolgte Kaiser Leopold I. nach seinem Amtsantritt 1658 eine aggressive Rekatholisierungspolitik. Nach der Niederschlagung der sogenannten Magnatenverschwörung 1671 wurde die protestantische Minderheit pauschal unter Generalverdacht gestellt. In einem Schauprozess in Pressburg (Bratislava) 1674 wurden zahlreiche Pfarrer, Lehrer und Theologen unter absurden Anklagen wie Hochverrat oder Aufwiegelung verurteilt. Einige flohen ins Exil, viele mussten ihre Gemeinden verlassen – 40 von ihnen wurden als Ruderer auf spanische Galeeren verkauft.

Diese Form der Bestrafung war zwar für Schwerverbrecher nicht unüblich, doch im Fall dieser Geistlichen wurde sie europaweit zum Skandal. Besonders an den evangelischen Höfen Deutschlands, der Niederlande und Skandinaviens erhoben sich Stimmen der Empörung. Es wurde große Anstrengungen zu ihrer Befreiung unternommen. Auch evangelische Kaufleute aus Venedig und Neapel invetsierten Zeit und Geld für die Befreiung. Die politischen und wirtschaftlichen Bemühungen führten zum Erfolg, denn u.a. benötigte Wien die niederländische Hilfe gegen Frankreich. Der Preis dafür war die Befreiung der Galeerensklaven. Kaiser Leopold erteilte schließlich die Genehmigung zur Befreiung am 11. Februar 1676 im Hafen von Neapel. Nicht alle evangelischen Galeerensklaven überlebten. Und selbst einige Freigelassene erreichten nicht mehr ihre Heimat.

Die „ungarischen Galeerensklaven“ wurden bei allem zu Märtyrern – ihr Schicksal zum Sinnbild für das Leid unter dem habsburgischen Absolutismus. Zugleich galten sie als leuchtende Beispiele für Gesinnungstreue und geistlichen Widerstand.

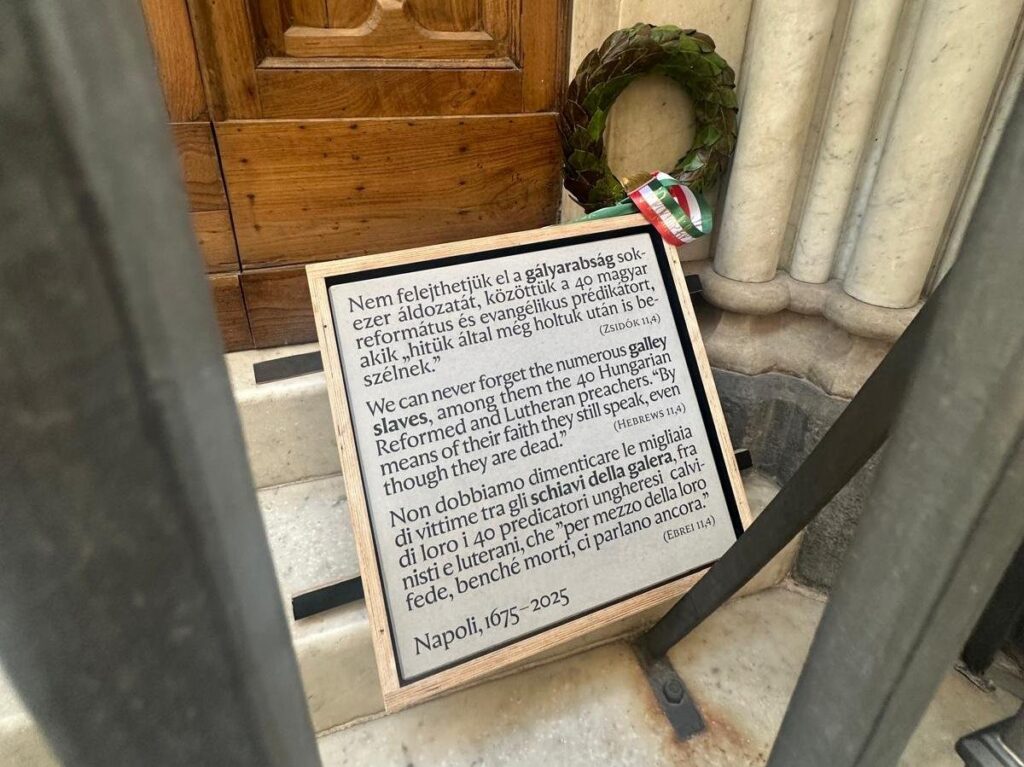

Galeerensklaven enthüllt. (Foto: Márton Fabiny)

In Neapel hat die ungarische Pilgergruppe an der evangelischen Kirche eine dreisprachige Gedenktafel enthüllt, die an die „vielen tausend Opfer der Galeerensklaverei“ erinnert.

Unter den Pilgern war auch der lutherische Bischof Tamás Fabiny. In seiner Ansprache betont er die geistliche Kraft des Erinnerns: „Das Ziel dieser Reise ist nicht nur Rückschau, sondern Ermutigung – für unseren Glauben heute, für unsere Gemeinschaft und unser Miteinander.“ In der lutherischen Kirche Neapels fand ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, den Fabiny gemeinsam mit dem reformierten Pfarrer Gábor Vladár leitete.

Zoltán Levente Hajdú, Missionsdirektor der Reformierten Kirche Ungarns, erinnerte daran, dass die damaligen Pfarrer durchaus hätten schweigen oder sich anpassen können: „Sie entschieden sich für Christus. Ihre Haltung ist eine Mahnung für uns heute.“

Kommentare